Al workshop del 9 giugno 2020 si è percepito un clima di grande partecipazione e di calore emotivo. Abbiamo lavorato sul alcune pagine tratte dal libro di Lev Tolstoj “La morte di Ivan Il’ic”, un testo del 1886 che ha evocato molte riflessioni sul tema della cura e del prendersi cura. In particolare, le voci di tre lettori ci hanno portano nella scena in cui avviene una conversazione tra Ivan, malato e sofferente e il giovane e forte Gerasim, che mentre accudisce il suo padrone lo conforta con gesti di semplicità, sincerità e leggerezza. L’invito alla scrittura è stato “Scrivi una lettera al tuo Gerasim”.

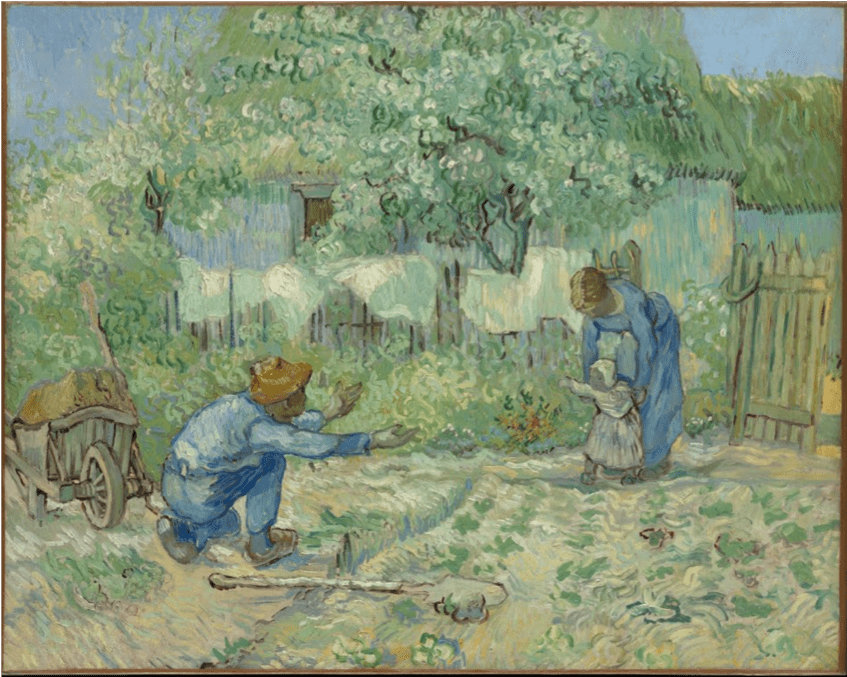

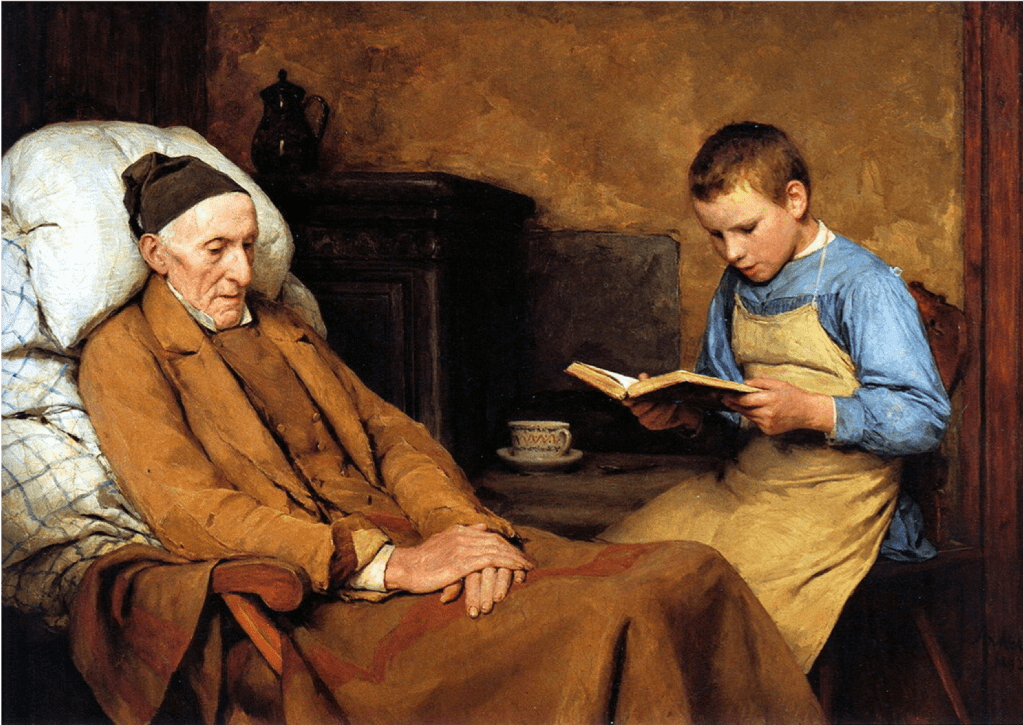

La lettura accurata del testo ha portato i partecipanti ad evidenziare alcuni elementi chiave del racconto: l’incontro fra due corpi fra loro molto diversi (salute/malattia, forza/fragilità, baldanza/debolezza) che apre ad una relazione che progredisce da semplici gesti di accudimento ad una condivisione potente sul piano umano fra i due protagonisti. Questo avviene grazie alla straordinaria naturalezza con cui Gerasim si approccia ad Ivan, senza pietismo né commiserazione e anche contenendo la propria gioia di vivere per non mortificarlo. Egli fa tutto “volentieri”, con leggerezza e delicatezza e questo atteggiamento conforta il malato. Una partecipante ha detto che è come se “il tempo si fosse fermato e lo spazio dilatato” in questa scena di cura, dove tutto diventa “relazione”, ma anche incontro fra generazioni, scambio tra chi cura e chi viene curato, riconoscimento reciproco.

Ecco gli ingredienti della cura che i partecipanti hanno scritto nella chat al termine della close reading del testo:

Per passare subito dopo all’attività di scrittura a partire dall’invito dei facilitatori e alla lettura di molti testi, che hanno richiamato e amplificato con parole, emozioni e significati il brano di Tolstoj da cui eravamo partiti. Ascoltare attentamente e rispondere ai testi dei partecipanti ci ha portati a riflettere su come ogni persona abbia aperto un nuovo puto di vista e nuove possibilità di interpretare la cura, che è cura dell’altro ma anche di sé e del contesto. Il tempo della relazione è stato indicato come un tempo donato, di conforto, “oro e balsamo” per chi soffre ma anche per chi sta accanto alla sofferenza dell’altro. La cura richiede preparazione e generosità e genera gratitudine e riconoscimento reciproco. L’insieme delle scritture e delle risposte agli scritti ha costruito una sorta di racconto sulle pratiche di cura. In chiusura abbiamo ascoltato l’audio di una poesia di Mariangela Gualtieri “Sii dolce con me”, il cui testo vogliamo qui riportare, in quanto ricco di parole che hanno rimbalzato e risuonato nei lavori della sessione:

Sii dolce con me. Sii gentile.

È breve il tempo che resta. Poi

saremo scie luminosissime.

E quanta nostalgia avremo

dell’umano. Come ora ne

abbiamo dell’infinità.

Ma non avremo le mani. Non potremo

fare carezze con le mani.

E nemmeno guance da sfiorare

leggere.

Una nostalgia d’imperfetto

ci gonfierà i fotoni lucenti.

Sii dolce con me.

Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli

con me e anche con te.

Quello che siamo

è prezioso piú dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile. La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce

con ogni corpo. Tocca leggermente

leggermente poggia il tuo piede

e abbi cura

di ogni meccanismo di volo

di ogni guizzo e volteggio

e maturazione e radice

e scorrere d’acqua e scatto

e becchettio e schiudersi o

svanire di foglie

fino al fenomeno

della fioritura,

fino al pezzo di carne sulla tavola

che è corpo mangiabile

per il mio ardore d’essere qui.

Ringraziamo. Ogni tanto.

Sia placido questo nostro esserci –

questo essere corpi scelti

per l’incastro dei compagni

d’amore.

Noi facilitatori ed organizzatori ringraziamo tutti i partecipanti della loro presenza attenta, sensibile, profondamente umana.

Da “La morte di Ivan Il’ič” di Lev Tolstoj, 1886

Gerasim era un giovane contadino, pulito, fresco, bene in polpa dai cibi cittadini. Sempre allegro, sereno. Sulle prime la vista di quell’uomo vestito alla russa, sempre lindo, che faceva una tale ingrata operazione, turbava Ivan Il’ič. Una volta questi, alzatosi dalla seggetta senza la forza di tirarsi su i pantaloni, si lasciò cadere in una poltrona, e si guardava con terrore le cosce nude, fiacche, dai muscoli crudamente rilevati.

Entrò con i suoi grossi stivali – recando un gradevole odore di catrame, da questi stivali e la freschezza dell’aria invernale- a passo leggero e forte Gerasim, col suo lindo grembiule di canapa e una linda camicia d’indiana dalle maniche rimboccate sulle braccia giovani e forti. Senza guardare Ivan Il’ič – evidentemente contenendo, per non mortificare il malato, la gioia di vivere che gli traspariva dal volto, s’avvicinò alla seggetta.

— Gerasim — disse Ivan Il’ič con voce debole. Gerasim trasalì, temendo d’aver fatto male qualcosa, e con un rapido movimento volse verso il malato il suo giovane viso, fresco, buono, semplice, appena ombreggiato dalla barba che cominciava a crescere.

— Che cosa comandate?

— E’ seccante fare questo, no? Mi devi scusare. Io non posso.

— Macchè— E Gerasim fece vedere i suoi giovani bianchi denti e gli occhi gli brillarono.

— Perché non dovrei farlo? Voi siete malato.

E con mano accorta e vigorosa fece quello che doveva e uscì a passo leggero. E dopo cinque minuti tornò, con lo stesso passo leggero.

Ivan Il’ič stava ancora lì sulla poltrona.

— Gerasim — disse, quando costui ebbe rimesso a posto il vaso pulito, lavato — ti prego, aiutami, vieni qui —. Gerasim si avvicinò. — Sollevami. Mi è penoso farlo da solo, e Dmitrij l’ho mandato fuori.

Gerasim si avvicinò ancora di più; colle robuste braccia, leggero come camminava, l’abbracciò, lo sollevò delicatamente e lo sostenne, con una mano gli tirò su i pantaloni e voleva metterlo a sedere. Ma Ivan Il’ič lo pregò di accompagnarlo al divano. Gerasim, senza sforzo e come se non lo toccasse neppure, lo menò, quasi portandolo di peso, al divano e lo mise a sedere.

— Grazie. Come sei bravo… come fai bene tutto…

Gerasim sorrise di nuovo e fece per andarsene. Ma Ivan Il’ič si trovava così bene con lui che lo trattenne.

— Ecco, avvicinami, ti prego, quella sedia. No, quella là. Mettimela sotto le gambe. Sto meglio quando ho i piedi in alto.

Gerasim portò la sedia, la posò senza fare rumore, abbassandola a terra e vi stese su le gambe di Ivan Il’ič. A questi pareva di stare meglio, mentre Gerasim gli teneva alti i piedi.

— Sto meglio quando ho i piedi alzati — disse Ivan Il’ič —. Mettimi qui sotto quel cuscino.

Gerasim obbedì. Di nuovo gli sollevò i piedi e li posò sul cuscino. Di nuovo a Ivan Il’ič parve di star meglio mentre Gerasim gli sollevava i piedi. Quando li riabbassò gli parve di star peggio.

— Gerasim, disse, hai da fare, adesso?

— Per nulla — disse Gerasim, che aveva imparato dai domestici cittadini a parlar coi padroni.

— Che cosa ti rimane da fare?

— Che mi rimane? Niente, ho finito tutto: solo spaccar la legna per domani.

— Allora tienimi un poco su le gambe… puoi?

— Ma certo che posso — Gerasim alzò le gambe di Ivan Il’ič al quale parve di non sentir più il dolore in quella posizione.

— E la legna?

— Non abbiate pensiero. Avrò sempre tempo.

Ivan Il’ič disse a Gerasim di mettersi a sedere mentre gli teneva le gambe, e intanto discorreva con lui. E, strana cosa, gli pareva di sentirsi davvero meglio quando Gerasim gli teneva le gambe.

Da quel momento Ivan Il’ič cominciò a chiamare di tanto in tanto Gerasim, e gli appoggiava i piedi sulle spalle, e amava discorrere con lui. Gerasim gli rendeva quel servizio senza difficoltà, volentieri, con una semplicità e una bontà che lo commovevano. La salute, la forza, la baldanza vitale di chiunque altro offendevano Ivan Il’ič; soltanto la forza e la baldanza di Gerasim non gli facevano male, anzi lo calmavano.

Da “La morte di Ivan Il’ič” di Lev Tolstoj, 1886